会议概况

由同济大学建筑钢结构教育部工程研究中心主办、高性能钢结构国际研究中心协办的第3次中-德高性能钢结构研讨会,于2024年8月20日至22日在上海顺利召开。

中-德高性能钢结构研讨会由同济大学李国强教授团队和德国德累斯顿工业大学Richard Stroetmann教授团队共同发起和组织,主要目的为交流中-德双方在高性能钢结构的主要研究进展,探讨高性能钢结构的主要研究问题,并分享双方的有关研究成果,以加强双方在高性能钢结构领域的合作。第1次和第2次研讨会分别于2020年在中国上海和2023年在德国德累斯顿举行,本次为第3次研讨会,会议主题为“高强钢结构的焊接性能”,除德累斯顿工业大学Richard Stroetmann教授团队、同济大学李国强教授团队外,香港理工大学钟国辉教授团队和高性能钢结构国际研究中心战略委员会委员巴西矿冶公司全球建筑市场开发主管Alexandre Jordao也参加了本次研讨会。

专题报告

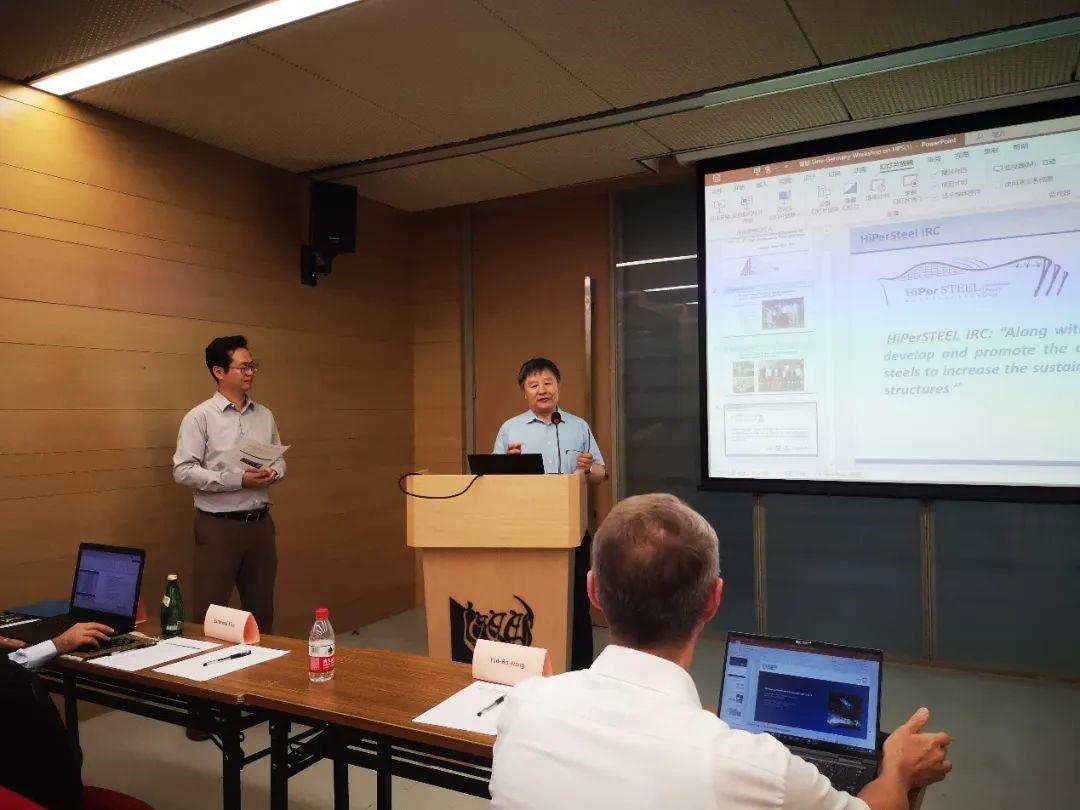

研讨会专题报告于8月20日在同济大学建筑设计研究院举行,由同济大学王彦博教授主持。首先,同济大学李国强教授致开幕辞,他对来自德国和中国香港地区的参会代表表示热烈欢迎和感谢,并强调了此次研讨会对于高强钢结构焊接性能研究的国际交流具有重要意义。

图1 李国强教授于开幕式致欢迎辞

图2 与会代表们合影留念

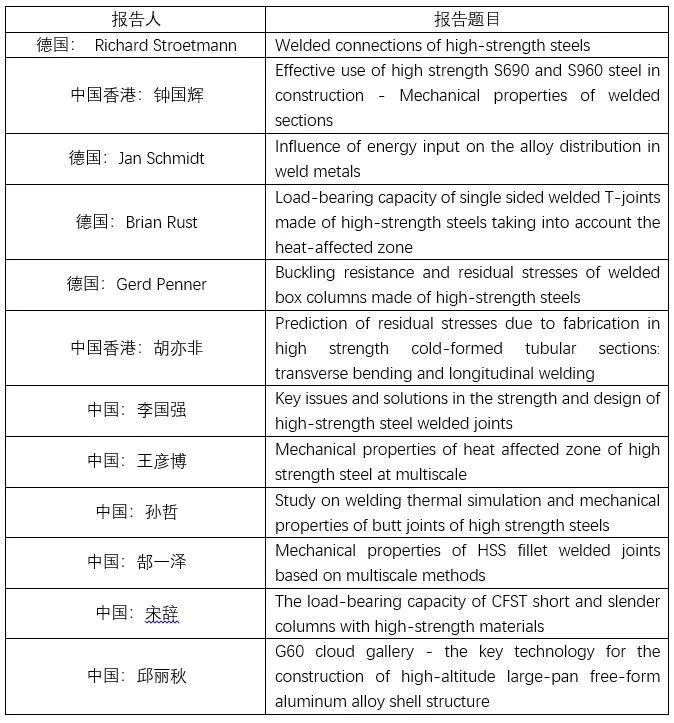

随后,各团队成员分别介绍了各自的最新研究进展和成果。报告内容涵盖了高强钢焊接接头的力学性能、焊接热影响区的材料特性、高强钢在复杂结构中的应用等多个前沿研究课题,各报告人和报告题目如下:

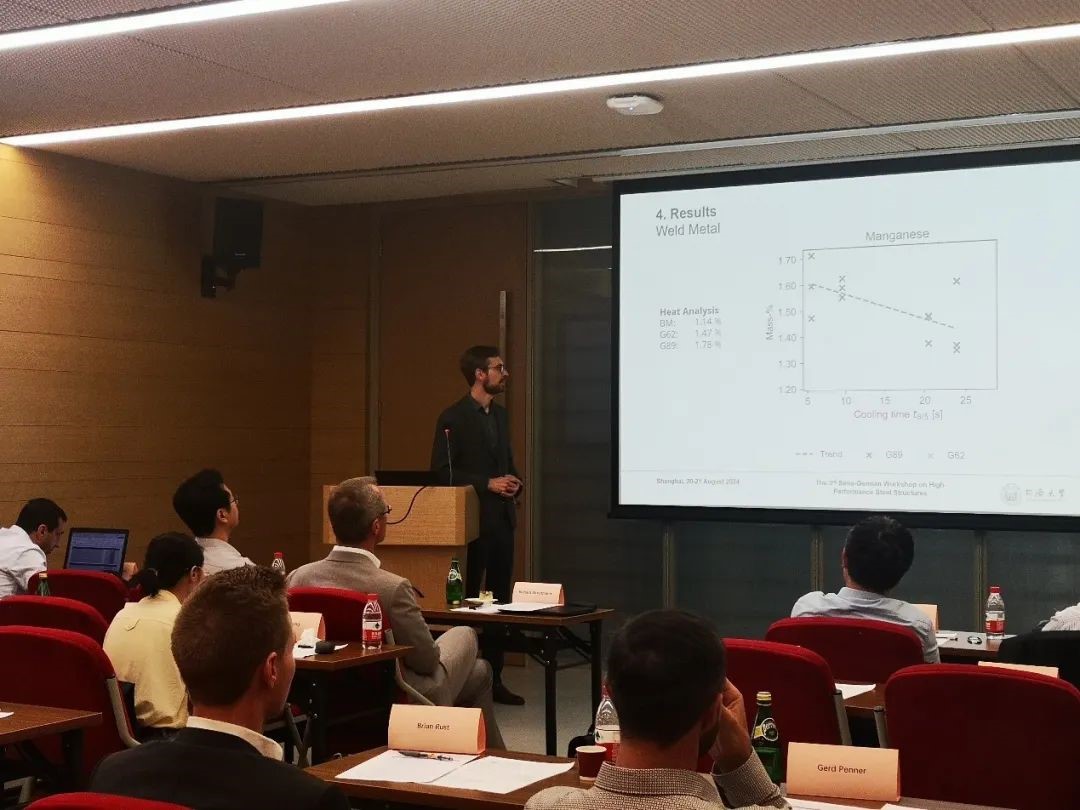

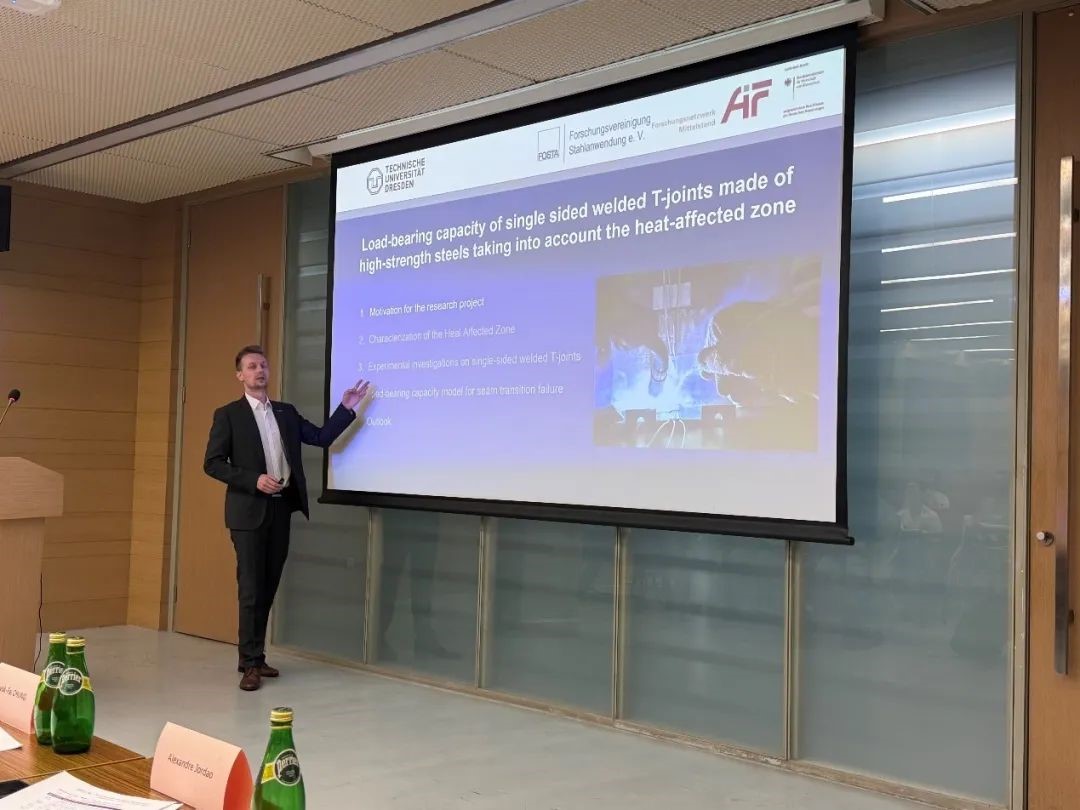

德累斯顿工业大学Richard Stroetmann教授就高强度钢的焊接连接进行了深入分析,报告中详细阐述了焊接热过程对高强钢焊缝力学性能的影响和热影响区研究方法;此外,Jan Schmidt、Brian Rust和Gerd Penner等分别就焊接热输入对合金分布的影响、高强钢单面焊接T形接头的承载力以及高强钢焊接箱形截面柱的屈曲性能与残余应力等议题做了专题报告。

香港理工大学钟国辉教授介绍了S690和S960高强度钢在土建结构中的有效应用,并重点介绍了高强度钢焊接截面焊接残余应力的研究和高强度钢焊接构件的力学性能;胡亦非则对高强度冷弯薄壁管截面在制造过程中的残余应力预测进行了深入分析。

图3 Richard Stroetmann教授作关于高强钢热影响区研究现状的报告

图4 钟国辉教授作关于高强钢焊接构件截面残余应力的研究报告

图5 Jan Schmidt作关于焊接区合金成分分布的研究报告

图6 Brian Rust作关于T型单边角焊缝焊接接头热影响区的研究报告

图7 Gerd Penner作关于高强钢焊接柱的残余应力和屈曲稳定性的研究报告

图8 胡亦非作关于冷弯和焊接对高强钢柱残余应力的影响的研究报告

同济大学李国强教授深入分析了当前高强钢焊接接头在设计和应用中面临的主要问题,并结合研究方法展示了深入研究的必要性和可行性;王彦博教授则从微观组织、热影响区硬度分布以及材料的宏观力学性能等多个尺度,详细探讨了高强钢在焊接过程中热影响区的复杂力学行为;博士生孙哲、郜一泽、宋辞分别介绍了在高强钢焊接接头和组合结构构件研究方面的最新进展。

最后,上海通正铝合金结构建设科技有限公司的邱丽秋总工介绍了上海G60云廊的关键技术,详细阐述了这一大跨度铝合金壳体结构的设计与施工难点,特别是高强钢S690在该项目中的应用。

研讨会专题报告内容十分丰富,讨论交流非常深入。与会者们对高强钢结构特别是焊接的关键技术问题形成了共识,进一步加深了彼此的了解与合作。

图9 李国强教授作关于高强钢焊接连接计算方法的研究报告

图10 王彦博教授作关于多尺度方法下的热影响区力学性能研究的报告

图11 郜一泽作关于高强钢角焊缝接头力学性能研究现状的报告

图12 宋辞作关于高强钢组合结构柱承载力的研究报告

图13 邱丽秋作关于G60云廊大跨自由曲面铝合金网壳施工的技术报告

技术参观

研讨会组织了参会代表技术参观。8月21日上午参观了上海G60云廊。云廊全长约1.5公里,投影面积约为15万平方米,环壳体的钢环梁使用了高强度钢S690,这是该材料在国内建筑中的首次大规模应用。代表们在参观过程中深入了解了这一项目的关键技术和施工难点,对项目的创新性设计和高精度施工表示高度赞赏。

图14 G60云廊竣工效果图

图15 与会代表参观G60施工现场和现场的S690焊接构件

图16 与会代表参观桥梁馆风洞实验室

图17 与会代表参观结构工程试验馆

浏览本篇

官方微信